Aus den Augen, aus dem Sinn

Die Entarabisierung der Landkarte – ein Versuch der Auslöschung der Erinnerung

Israel und der JNF nach 1948

Nach 1948 fand sich der JNF in einer grundlegend neuen Situation wieder. Die Gründung eines jüdischen Staates, das jahrzehntelang angestrebte Ziel, war erreicht. Mit der Vertreibung eines Grossteils der angestammten Bevölkerung hatte sich für den JNF die Aufgabe, Land für jüdische SiedlerInnen zu erwerben, erledigt: Der israelische Staat hatte im Krieg enorm viel palästinensisches Land erobert. Auf diesem Land waren von November 1947 bis Juli 1949 rund 530 arabische Siedlungen und Dörfer sowie elf Stadtteile zerstört, die Bevölkerung vertrieben worden.

Mit anderen Worten: Ein bedeutender Teil des neu entstandenen Staatsgebietes hatte sich Israel durch Vertreibung und militärische Gewalt angeeignet. Die nun entvölkerten Landstriche boten genug Platz für kommende jüdische ImmigrantInnen. Es ging für den JNF nach 1948 also nicht mehr darum, neues Land zu erwerben, sondern darum, das gewonnene Land im Sinne des zionistischen Projektes zu nutzen. Das hiess, den noch in den Kinderschuhen steckenden israelischen Staat zu unterstützen, indem neu ankommende ImmigrantInnen Land zur Besiedlung und bei Bedarf eine Arbeitsstelle erhielten. Die Entwicklung der Landwirtschaft wurde vorangetrieben, Entwicklungsprojekte wurden initiiert, Wälder angelegt.

Dass diese Aufgaben dem JNF und nicht einer neu geschaffenen staatlichen Behörde übertragen wurden, hatte neben praktischen und machtpolitischen (nach 40-jährigem Bestehen hatte der JNF kein Interesse daran, seine zentrale Position zu verlieren) auch einen ganz wichtigen politisch-zionistischen Grund: Die Gründungsstatuten des JNF verpflichteten ihn dazu, seine Besitztümer einzig dem „jüdischen Volk“ zur Verfügung zu stellen. Das heisst, der JNF als nicht-staatliche Organisation war und ist bis heute in der Lage, einen Teil der Bevölkerung des neuen Staates auf Kosten der nicht-jüdischen Minderheit zu bevorzugen. Eine solch offene Diskriminierung wäre für staatliche Behörden schwieriger aufrechtzuerhalten, weil die internationale Gemeinschaft das nicht tolerieren könnte. Eine private Organisation hingegen hat in Bezug auf ihre Statuten und Verwendungszwecke einen viel grösseren Spielraum.

Artikel 147 des 4. Genfer Konvention verbietet „die Besitznahme von Eigentum die nicht durch militärische notwendigkeit gerechtfertigt ist.“

Höchste Priorität: Rückkehr der Flüchtlinge verhindern

|

| Pioniere der Palmach Brigaden machen eine Pause nach der Zerstörung eines palästinensischen Dorfes. Quelle: Zochrot |

Die Sieger machen die Geschichte

Die Orte, die die ethnische Säuberung von 1948 hätten bezeugen können, wurden vom JNF in den folgenden Jahren systematisch dem Erdboden gleichgemacht, an ihrer Stelle entstanden Dörfer mit ausschliesslich jüdischen BewohnerInnen, Wälder oder Parkanlagen. Diese neu geschaffenen Orte erhielten alle hebräische Namen, die sich angeblich aus der Geschichte Altisraels ableiteten. Dafür wurde extra eine „Namensfindungskommission“ aus ArchäologInnen und Bibel-kundlerInnen eingesetzt. Ilan Pappe bringt die Absicht dahinter auf den Punkt: „Dieses vorgebliche archäologische Bestreben, die Landkarte Altisraels wiederherzustellen, war im Grunde nichts anderes als ein systematischer wissenschaftlicher, politischer und militärischer Versuch, das Terrain zu entarabisieren: seine Ortsnamen, seine Geographie und vor allem seine Geschichte.“

Auch in heutigen offiziellen Darstellungen des JNF zu den einzelnen Parkanlagen wird die arabische Geschichte der Orte völlig ausgeblendet. Auf seiner offiziellen Internetseite stellt sich der JNF als Einrichtung dar, die dafür gesorgt hat, die Wüste erblühen zu lassen. Stolz verkündet er: „Aber Israel war nicht mit natürlichen Wäldern gesegnet; seine Wälder sind alle von Hand gepflanzt. Als die ersten jüdischen Siedler ankamen, wurden sie von einem kahlen Land empfangen. Um das Land, das mit den Münzen aus den blauen und weissen JNF-Spendenbüchsen erworben worden war, beanspruchen zu können, wurden als Erstes Bäume an den steinigen Hügeln und auf den sandigen Böden gepflanzt.“

Mit dieser Darstellung wurde der alte, längst widerlegte zionistische Mythos vom „Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“, das „die Wüste zum Erblühen bringt“, einmal mehr sehr subtil verbreitet. Menschen, die nicht erwähnt werden, haben auch keine Geschichte, die man erzählen müsste: Aus geräumten, zerstörten Dörfern wird kahler, steiniger Boden, der – von niemandem genutzt – nur darauf wartete, mit Bäumen bepflanzt zu werden.

Diese geschichtsverfälschende Informationspolitik betreibt der JNF gemeinsam mit dem israelischen Staat bis heute. Die arabische Vorgeschichte der Wälder, Parks und Dörfer wird einfach ausgeklammert, als hätte es keine palästinensische Bevölkerung gegeben. Dahinter steht der Wunsch, Geschichte und Kultur der PalästinenserInnen auszulöschen und durch eine vorfabrizierte andere Version zu ersetzen, aus der sämtliche Spuren der einheimischen arabischen Bevölkerung getilgt sind. Die zuständigen lokalen wie nationalen israelischen Behörden gestalteten die gesamte Kulturlandschaft Palästinas um. Sie nahmen den Städten ihren arabischen Charakter, indem sie grosse Teile zerstörten, darunter den weitläufigen Park in Jaffa und Gemeindezentren in Jerusalem.

1967 – Fortsetzung der Vertreibungen

Im Zuge des Sechs-Tage-Kriegs von 1967 wurden erneut palästinensische Dörfer geräumt und deren BewohnerInnen vertrieben. Nach bewährtem Rezept legte der JNF auf den Ruinen Parks und Wälder an. Wieder versuchte der JNF damit, die Spuren arabischen Lebens zu verwischen, damit die ehemaligen Dörfer in Vergessenheit geraten. Viele dieser Wälder wurden über die JNF-Büros in einzelnen westlichen Ländern finanziert. So gibt es heute unzählige Wälder in Israel, die nach ihren Sponsoren benannt sind: Es gibt zwei in den 1980ern entstandene „Schweizer Wälder“, einen „Canada Park,“ oder den 2007 vom JNF-Frankreich gespendeten „Gaston Defferre Park“, um nur einige wenige zu erwähnen. Auch diese Anlagen sind oftmals auf den Trümmern palästinensischer Dörfer errichtet. Ein besonders stossender Fall ist der Canada Park. Er wird anhand des folgenden Interviews ausführlich dargestellt.

Beispiel: Canada Park

|

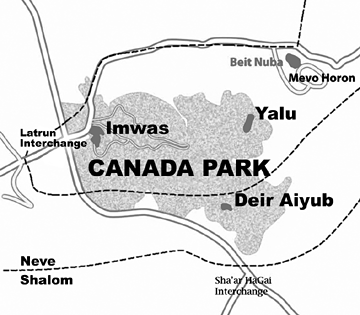

| Eine Karte zeigt wie der Canadapark unangenehme Wahrheiten verdeckt |

Das palästinensische Dorf Imwas wurde zusammen mit den Dörfern Yalu und Beit Nuba im Sechs-Tage-Krieg 1967 dem Erdboden gleichgemacht. Mitte der 70-Jahre verwendete der Jüdische Nationalfonds (JNF) Spendengelder seiner kanadischen Zweigstelle, um auf dem Land dieser drei Dörfer den Canada Park zu errichten. Al Majdal, Zeitschrift der palästinensischen NGO BADIL, hat mit Ahmad Abughoush, Präsident der Imwas Society, über die Misere des Dorfes und der Dorfbewohner und über deren Rückkehrversuche gesprochen.

Al-Majdal: Was hast du für Erinnerungen an dein Dorf Imwas?

A.A.:Ich war zirka 14 Jahre alt, als wir aus dem Dorf vertrieben wurden. Imwas besass eine Mittelschule für SchülerInnen bis zur neunten Klasse, ich war in der siebten. Wie für die meisten Leute hatte das Gelände um mein Heimatdorf herum einen gewaltigen Einfluss auf meine Kindheit. Es war und ist noch immer so schön, wie ein Dorf nur sein kann: saftige grüne Felder, die sich Richtung Westen bis zum Meer erstreckten, im Osten langezogene Hügel des Westjordanlandes und Jerusalems. Das Dorf hatte mehr als zwölf Quellen, und sieben Brunnen verteilten sich über die Dorfländereien. Fast die Hälfte des Dorfes gehörte der Abughoush-Familie.

Die „Latrun-Ausbuchtung“, wie die Gegend um das Dorf herum heisst, war historisch sehr wichtig, weil sie für alle, die aus dem Osten kamen, als wichtigster Eingang nach Jerusalem diente. Deshalb widmeten die herrschenden Kräfte Palästinas dieser Gegend immer besondere Aufmerksamkeit, sodass das Dorf Imwas eine lange Geschichte hat.

Das Dorf hat für Christen eine religiöse Bedeutung, weil man sagt, dass Jesus hier zweien seiner Schüler erschien und ihnen Brotstücke gab. Deshalb gibt es in dem Dorf eine Kirche sowie ein Kloster, das noch immer existiert. Während der Osmanischen Zeit, in der das Dorf einen Niedergang erlebte, wurde die Abughoush-Familie damit beauftragt, christliche Pilger auf ihrem Weg nach Jerusalem zu beschützen. Dies belebte die Wirtschaft des Dorfes, und es begann zu wachsen, eine Entwicklung, die sich während des Britischen Mandates fortsetzte. Zum Dorf gehörten insgesamt 55 000 Dunam Land (5500 Hektar). Davon lag der grösste Teil des landwirschaftlichen Landes (50 000 Dunam) in der Ebene westlich des Dorfes. Während der ethnischen Säuberungen von 1948 übernahmen die zionistischen Streitkräfte die Kontrolle über die Ebene, aber sie schafften es nicht am Dorf vorbei, das für die wenigen bewaffneten BewohnerInnen und die jordanischen Truppen wegen der Anhöhe leicht zu beschützen war.

Sechs oder sieben gescheiterte Versuche, das Dorf einzunehmen, zwangen die Zionisten dazu, weiter nach Süden zu ziehen und zu versuchen, Jerusalem durch Bab el-Wad und Al Qastal zu erreichen, was ihnen am Ende auch gelang. Aber obwohl wir es schafften, während der Nakba 1948 in unserem Dorf zu bleiben und es vor der Zerstörung zu schützen, übernahm Israel die ganzen 50 000 Dunam Agrarland. Durch den Verlust unserer wichtigsten Existenzgrundlage waren viele gezwungen, woanders nach Arbeit zu suchen. Aber die meisten blieben im Dorf und wendeten sich der Bildung und dem Handwerk als neuer Einkommensquelle zu. Wie ich schon sagte, das Dorf war von entzückender Schönheit. Der JNF musste nicht viel machen, um es in einen malerischen Picknickplatz zu verwandeln.

nächste Spalte

|

| Besichtigungstour durch die Ruinen von Lifta Quelle: Badil |

Was für Erinnerungen hast du an den Krieg von 1967?

A.A.:Die Trennung von unserem Land nach 1948 machte aus unserem Dorf einen kulturell und politisch sehr pulsierenden Ort. Immerhin lagen die Ländereien des Dorfes genau vor unserer Nase, wir mussten nur westwärts schauen. Die meisten der Dorfbewohner waren erklärte Befürworter des Projekts einer arabischen Einheit, das der ägyptische Präsident Gamal Abdel-Nasser damals vorantrieb. Deshalb meldeten sich viele Dorfbewohner freiwillig, um den jordanischen Truppen, die im Dorf stationiert waren, zu helfen.

Am Tag, an dem [1967] der Krieg begann, verliessen die jordanischen Truppen das Dorf. Sie behaupteten, sie würden sich nicht zurückziehen, sondern hätten vielmehr den Auftrag, ein ägyptisches Kommando zu unterstützen, welches den Flughafen von Al Lydd angreifen wolle. Wir erfuhren später, dass das nicht stimmte. Jedenfalls liessen sie ein wehrloses Dorf zurück. Es stellte sich heraus, dass unser Dorf für die Israelis grosse militärische

Priorität hatte, einerseits wegen seiner strategischen Lage, andererseits aus Rache für unseren Widerstand 1948 und für die Verluste, die sie damals durch die erfolgreiche Verteidigung des Dorfes erlitten hatten.

Am Dienstag, dem 6. Juni 1967, dem zweiten Tag des Krieges, umzingelten israelische Truppen das Dorf und eröffneten das Feuer. Als niemand das Feuer erwiderte, realisierten sie, dass das Dorf wehrlos war, und nahmen es von nordwestlicher und südwestlicher Seite her ein. Vielen Dorfbewohnern war die 1948-Nakba noch sehr lebhaft in Erinnerung. Jene aus den südlichen Teilen des Dorfes suchten Schutz im Kloster. Bei der Einnahme des Klosters verhafteten die Flucht aus Imwas 1967 Foto: palestineremembered.com Die Zerstörung von Imwas Foto: palestineremembered.com 20 Israelis alle jungen Männer und sperrten sie für zwei Monate ein. Die Israelis zwangen die Leute aus dem Zentrum des Dorfes, sich auf den Dorfplatz zu begeben. Die BewohnerInnen der nordwestlichen Dorfteile wurden auf einem Feld versammelt. Beide Gruppen wurden dann nordwärts Richtung Ramallah getrieben. Es gibt eine berühmte Geschichte, laut der der Soldat, der zu einer der beiden Gruppen sprach, sagte: „Von hier bis Jiddah gehört alles uns [d.h. Israel], das heisst, ihr müsst alle dieses Gebiet verlassen. Alle, die unterwegs anhalten, werden erschossen!“

Meine Familie lebte auf einem Hügel am östlichen Ende des Dorfes, wir flüchteten Richtung Yalu. Als wir das Dorf Yalu erreichten, sahen wir, dass die israelische Armee schon dort war und wir das Dorf nicht betreten konnten. Am Ende liefen wir 16 Stunden abseits aller Strassen, bis wir das 32 Kilometer entfernte Ramallah erreichten. Immer wenn wir versuchten, eine Strasse zu erreichen, stiessen wir auf Soldaten, die uns den Weg blockierten. Als wir Ramallah erreichten, betraten wir die Stadt, die von israelischen Truppen grösstenteils umzingelt war. Wenige Tage später besetzten diese Truppen die Stadt. Eine Woche nach unserer Vertreibung hörten wir, dass wir zurückkehren dürften. Einige Dorfbewohner, darunter mein Bruder, gingen zurück, um zu sehen, ob das tatsächlich wahr sei. Leider nein: Die Armee hatte eine Barrikade errichtet, und als sich die Rückkehrer dem Dorf näherten, wurden sie von den Soldaten beschossen. Einige Tage später begann die Armee, die Häuser im Dorf zu zerstören. Im Unterschied zu den meisten anderen zerstörten Dörfern war in Imwas ein israelischer Fotograf [Joseph Onan] anwesend, der auch Fotos von der Zerstörung machte.

Zudem dokumentierte er das Schicksal von ein paar Familien, die etwas ausserhalb des Dorfes gelebt und es geschafft hatten, in ihren Häusern zu bleiben. Als das Dorf zerstört wurde, wurden auch diese Familien vertrieben, es gibt Fotos von ihrer Vertreibung. Eine andere Erinnerung, die ich nie vergessen werde, dreht sich um 13 alte Menschen, die nicht mehr gehen konnten und deshalb im Dorf zurückblieben. Man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. Auch Hussein Shukri, ein junger Mann mit Körperbehinderungen, verschwand. Das Kloster hatte ihm einen elektronischen Rollstuhl beschafft, wohl eines der ersten Modelle im ganzen Land. Ich erinnere mich daran, dass er ein sehr junger, aktiver und athletischer Mann war. Zudem war er ein begabter Vogeljäger. Wir glauben, dass all die Verschwundenen unter den Ruinen der zerstörten Häuser begraben wurden.

Wo sind die Palästinenser aus Imwas heute?

A.A.:Ein Teil der Arbeit der Imwas-Gesellschaft besteht darin, den Kontakt zu möglichst vielen Leuten aus dem Dorf zu suchen und aufrechtzuerhalten. Unserer Schätzung nach wohnen von den heute lebenden 23 000 DorfbewohnerInnen rund 18 000 in Jordanien. Weitere 1500 leben im Westjordanland, die meisten davon in und um Ramallah (primär in Betounia), andere in den Regionen um Jericho und Jerusalem.

Gab es nach 1967 Versuche, nach Imwas zurückzukehren?

A.A.:Selbstverständlich ist die Rückkehr etwas, das wir immer wollen, fordern und wofür wir kämpfen. Das ist auch nicht auf Imwas beschränkt, zwei Dritteln aller PalästinenserInnen wird das Recht auf Rückkehr dahin, wo sie herkommen, verweigert. Unser Kampf um die Rückkehr lässt sich vom grösseren Kampf nicht trennen.

Mein Vater, Hassan Ahmad Abughoush, erzählte mir, dass der für die Gegend zuständige israelische Militärkommandeur nach unserer Ausweisung Delegierte der drei zerstörten Dörfer Imwas, Yalu und Beit Nuba treffen wollte. Mein Vater war der Vertreter von Imwas. Mahmoud Ayyad vertrat Yalu, den Namen des Vertreters von Beit Nuba weiss ich nicht mehr. Der Offizier bot den Dorfbewohnern Kompensationen für die Dörfer an und wollte alle Leute in eine andere Gegend umsiedeln, dahin, wo heute das Militärgefängnis „Ofer“ steht. Mein Vater antwortete ihm: „Selbst wenn ihr uns Land im Himmel anbietet, wir werden nicht einen Dunum Land annehmen als Austausch für unser Dorfland. Von dort wurden wir vertrieben und dorthin werden wir zurückkehren. Des Weiteren muss die Armee die zerstörten Häuser wieder aufbauen.“ Die Vertreter der Dörfer erklärten dem Kommandeur, dass über jegliche Kompensationen, die die Ansprüche auf die ehemaligen Dörfer und unser Land beseitigen würden, von allen DorfbewohnerInnen entschieden werden müsste und nicht nur von einer kleinen Gruppe von Delegierten.

Das war das letzte Mal, dass wir in dieser Sache von Israel gehört haben. Auf dem Papier ist Imwas seither eine Militärzone – obwohl es nun einen JNF-Park gibt. Bis 1991 war es möglich, den Ort des ehemaligen 21 Dorfes aufzusuchen, was wir oft gemacht haben. Dann aber wurde die Gegend gesperrt, sodass wir uns durch die Hügel schleichen mussten, um dorthin zu gelangen. Seit dem Bau der Mauer ist dies praktisch unmöglich geworden. Ich möchte noch anmerken, dass unsere Beziehung zum Kloster des Dorfes immer sehr eng war und immer noch ist. Vor 1967 waren mehr als 40 Leute aus dem Dorf dort angestellt, und seit Kurzem unterstützt das Kloster mit grossem finanziellem Aufwand das Projekt der Imwas-Gesellschaft, verarmten Familien aus Imwas unter die Arme zu greifen. Mein Vater war einer derjenigen, die beim Bau des Klosters mitgeholfen haben. Als ich 1988 das Kloster besuchte, erzählten mir die älteren Mönche nostalgische Geschichten über ihn. Aber am Wichtigsten ist, dass das Kloster öffentlich bekannt gegeben hat, dass sie die Kosten des Wiederaufbaus übernehmen würden, wenn wir zurückkehren können.

Wann hast du das erste Mal vom JNF gehört und von seiner Rolle, Israels Verbrechen an deinem Dorf zu vertuschen?

A.A.:Von 1973 bis 1976 war ich Student in Beirut und aktiv in der Befreiungsbewegung. Ich kehrte 1976 nach Eitan Bronstein von der israelischen NGO Zochrot bei einer Führung im Canada Park 22 Palästina zurück und wurde bald darauf von den Israelis wegen der Mitgliedschaft in einer politischen Organisation verhaftet. Ich war bis zu meiner Entlassung 1988 zehn Jahre und neun Monate im Gefängnis. Während meiner Beschäftigung mit dem Zionismus, den ich als Teil meiner Gefängnisbildung studierte, stiess ich auf den JNF. Zuerst weigerte ich mich, Hebräisch zu lernen. Erst 1982 realisierte ich, wie wichtig es ist, diese Sprache lesen zu können. Nachdem ich die Sprache gelernt hatte, begann ich die hebräische Presse zu verfolgen. Dabei erfuhr ich immer mehr über den JNF. Erst nach meiner Freilassung 1988 konnte ich den Ort besuchen, an dem das Dorf stand. Dort sah ich, dass unser geliebtes Imwas in einen JNF-Picknickpark umgewandelt worden war. Da habe ich die direkte Verbindung zwischen dem JNF und Imwas verstanden. Seither arbeite ich daran, mit Hilfe der Imwas-Gesellschaft ein Bewusstsein zu schärfen für die besondere Rolle des JNF.

Wie wurde die Imwas-Gesellschaft gegründet und was hat sie seither getan?

A.A.:Die Gesellschaft wurde 1978 gegründet, als ich noch im Gefängnis war. Die Gründer, sechs oder sieben junge Männer aus dem Dorf, wollten die Aufmerksamkeit auf das Unrecht lenken, das unserem Dorf angetan worden war. Ich wurde nach meiner Freilassung aktiv in der Organisation. Seither haben wir unter anderem begonnen, verarmte Familien aus Imwas auf verschiedene Weise zu unterstützen. 1994 wurde ich zum Vizepräsidenten der Gesellschaft gewählt – der Präsident war mein alter Rektor. Im Moment bin ich Präsident der Imwas-Gesellschaft. Wir verstehen uns als Teil des generellen palästinensischen Kampfes für unsere Rückkehr und gegen Besatzung, Kolonialismus und Apartheid. Zusätzlich leistet die Imwas-Gesellschaft konkrete Arbeit auf drei Ebenen: auf der internationalen Ebene, auf der offiziellen palästinensischen Ebene und innerhalb der Familien aus Imwas. International arbeiten wir mit Journalisten und internationalen Agenturen zusammen, um die Thematik um Imwas am Leben zu erhalten. Imwas hat dieselbe Geschichte erlebt wie über 530 weitere palästinensische Ortschaften, die von den Zionisten zerstört und entvölkert worden sind. Im Unterschied zu den anderen Orten erlitt Imwas dieses Schicksal erst 1967. Darum ist die internationale Gemeinschaft, ebenso wie bei den jüdischen Siedlungen im Westjordanland, eher bereit, diesen Fall als Verbrechen zu bezeichnen.

Wir haben uns auch darum bemüht, Wege zu finden, um der kanadischen Öffentlichkeit zu zeigen, dass dieser Park in ihrem Namen gebaut worden ist. Ein Dokumentarfilm des kanadischen Fernsehens (CBC) von 1991 zeigte den Fall deutlich auf. Ich glaube, dass der JNF aufgrund dieser Aufmerksamkeit versucht hat, den Park in Ayalon Park umzubenennen. Heute sind beide Namen in Gebrauch. Aus diesen Gründen sind wir sehr interessiert daran, eine internationale Kampagne gegen den JNF zu unterstützen. Bei der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) haben wir in langen Auseinandersetzungen klar gemacht, dass wir keinen Landtausch und keinen Umsiedlungsvorschlag akzeptieren werden. Im Jahr 1998 stimmte Präsident Arafat der Schaffung eines ehrenamtlichen kommunalen Dorfrats zu, der aber nie umgesetzt wurde.

Daneben haben wir versucht, das Thema in der palästinensischen Presse am Leben zu halten. Wir haben uns geweigert, an israelischen Gerichten für unsere Rechte zu klagen, weil es widersprüchlich ist, sich an eine Institution zu wenden, die Teil des rassistischen Regimes ist, das uns zuvor vertrieben hat. Wir haben zu einem Boykott des Canada Park aufgerufen, ausser für Bildungsreisen, die den Teilnehmenden die Geschichte des Ortes und das Schicksal der Dorfbewohner näherbringen wollen.

1. Ilan Pappe hat die Entwicklungen nach dem Krieg in sei-nem Buch „Die ethnische Säuberung Palästinas“ aus-führlich behandelt. Dem sogenannten „Memorizid“ (Auslöschung der Erinnerung) widmet er ebenfalls ein Kapitel.

2. palestineremembered.com ist eine (englischsprachige) Homepage, die die Geschichte der ethnischen Säube-rung Dorf für Dorf aufarbeitet und auch über umfang-reiche Karten- und Fotosammlungen verfügt.

3. Das Interview ist der (englischsprachigen) Zeitschrift al-majdal der palästinensischen NGO BADIL entnommen, die sich unter anderem dem Kampf für das Rückkehr-recht der Flüchtlinge verschrieben hat. Auf der Website badil.org finden sich viele weitere Informationen zu den Themen Vertreibung, Nakba und Rückkehrrecht.

4. Neben palästinensischen Organisationen thematisiert auch die israelische NGO Zochrot den Vertreibungsprozess (Nakba) und organisiert Führungen in zerstörte Ortschaften